【SEMINAR回顾】北京大学张丹丹:中国制造业零工化的成因及影响

发布时间:2025-05-16 作者: 来源:社会调查中心

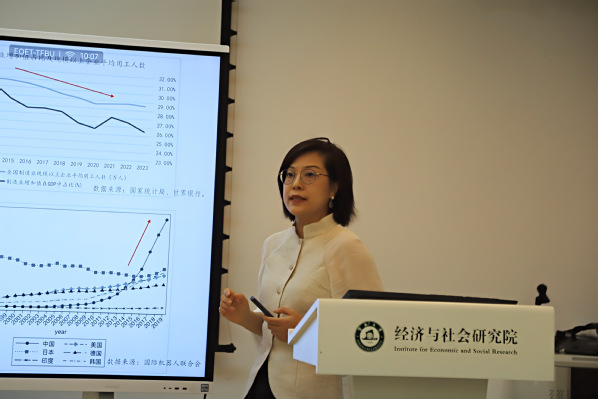

4月28日,暨南大学社会调查中心邀请了北京大学张丹丹教授担任“社会调查与应用”系列讲座第52期的主讲人,以“中国制造业零工化的成因及影响”为题,为暨大师生带来了精彩的学术分享。

主讲人张丹丹

张丹丹,北京大学国家发展研究院经济学教授、博士生导师,北京大学博雅青年学者、教育部长江青年学者。现任北京大学国家发展研究院副院长及南南合作与发展学院副院长。她的研究领域为劳动经济学和中国经济。

讲座现场

张丹丹长期深耕中国制造业零工化研究,在讲座中系统地剖析其成因与影响机制。她指出,过去十年间,制造业产业升级与数字化转型加速推进,岗位技能需求呈现“去专业化”特征,部分企业对劳动力的技能依赖度持续弱化。在此背景下,传统长期雇佣模式逐步让位于以短期工、零工为主的弹性用工体系。

“制造业零工”被定义为在制造业从事生产一线工作,未与用人单位签订劳动合同,且不享受基本社会保障的劳动群体,主要包括“派遣工”和“日结工”两种类型。基于制造业派遣工招聘平台大数据及会员抽样调查,张丹丹及其团队分析了教育对派遣工劳动生产率、收入及就业选择的影响。研究发现如下:其一,零工群体获得技术性和管理类岗位可能性总体较低,导致他们长期处于低水平就业的状态,但受教育程度较高的零工相对更容易摆脱这种状态;其二,教育水平对制造业零工的劳动生产率提升作用不显著,高学历零工主要依靠延长工作时间增加收入;其三,高学历零工对稳定就业、社保覆盖及城市融入的诉求显著高于低学历群体,但受户籍制度刚性约束,其城市定居意愿与零工身份形成矛盾,陷入“高教育-低保障”的就业状态。

张丹丹强调,零工化虽提升了制造业用工灵活性,且更能满足劳动者对更大收入自主性的需求,但在现行制度框架下,该模式仍面临双重困境:从劳动者的角度来看,零工群体深陷就业稳定性差、社会保障覆盖率低、职业发展空间受限;从制度适配性的角度来看,现行的劳动法律法规难以很好地保障零工这一非标准劳动关系的各项权益。鉴于此,她建议,社会及相关部门应对于制造业零工化趋势要有正确的认知,不能简单将其当作劳动力市场的不规范行为一禁了之,应在社会保障、劳动保护和人力资本政策上做相应调整,使之更好地适应零工化的趋势。

讲座过程中,现场师生就张丹丹及其团队在抽样调查过程中遇到的案例、相关数据库应用等相关议题展开了热烈讨论。